Maschinen und KI-Systeme

Sicherheitsrelevante KI-Systeme in Maschinen unterliegen sowohl den Anforderungen der Maschinenverordnung als auch denen des AI Acts. Hier kommt es stellenweise zu Überschneidungen. So schreiben beispielsweise beide Regelwerke eine technische Dokumentation vor. In den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinenverordnung wird zudem eine Risikobewertung gefordert, die Parallelen zum Risikomanagementsystem gemäß AI Act aufweist. Auch die Anforderungen an Kontrollsysteme sind in gewisser Weise mit den Anforderungen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Robustheit und Cybersicherheit aus dem AI Act vergleichbar. Beide Regelwerke fordern eine Konformitätsbewertung. Hinsichtlich des Überschneidungsgrads der Anforderungen ist es zwar grundsätzlich positiv zu bewerten, dass der AI Act eine Verknüpfung der beiden Konformitätsbewertungsverfahren ermöglicht. Wie gut das Zusammenspiel der beiden Regelwerke in der Praxis funktioniert, muss sich allerdings noch zeigen.

Verantwortlichkeiten und Haftung

Auch wenn die europäische Haftungsrichtlinie dahingehend angepasst wurde, dass nun auch KI-Systeme berücksichtigt werden, ist in der Praxis dennoch oft unklar, wer im Fehlerfall haftet: der KI-Entwickler, der Maschinenhersteller oder der Betreiber. Dies gilt insbesondere, wenn selbstlernende Systeme zum Einsatz kommen. Der AI Act regelt keine Haftungsfragen, fordert bei Hochrisiko-KI-Systemen aber eine menschliche Aufsicht durch den Betreiber. Dadurch ist zu erwarten, dass bei Fehlerfällen bzw. verursachten Schäden u. a. zu prüfen ist, ob dieser Verpflichtung nicht sachgemäß nachgegangen wurde.

Zugriff und Austausch von Daten

Der Data Act regelt den Zugang zu Daten, die bei der Nutzung von vernetzen Produkten generiert werden, z.B. von entsprechenden Maschinen und Anlagen. Insbesondere müssen dem Endnutzer und Drittparteien diese Daten (auf Anfrage der Nutzer) zur Verfügung gestellt werden. Dies ermöglicht, dass diese Drittparteien darauf weitergehende Services aufbauen können. Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich, wenn die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewährleistet werden muss, weil personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Daten mit überwiegend statischem Charakter, beispielsweise Produkt- und Nachhaltigkeitsinformationen, sind potenziell für den Digitalen Produktpass relevant. Dies können beispielsweise Angaben zur Herkunft, zu den eingesetzten Materialien oder zu Emissionswerten sein. Neben der grundlegenden Frage, welche Datenpunkte zukünftig für welche Produktgruppen verpflichtend offenzulegen sind, stellt sich zugleich die Frage nach dem zu verwendenden Datenformat. Diese Sachverhalte werden künftig in Form von delegierten Rechtsakten bzw. Standards konkretisiert werden. Diese Thematik ist von besonderer Relevanz, da der Austausch der Informationen entlang der gesamten Lieferkette sowie über Unternehmensgrenzen hinweg erfolgen wird, etwa wenn zugelieferte Komponenten in Endprodukte integriert werden. Hierbei wird zugleich ein Spannungsfeld sichtbar, da nicht alle Akteure gewillt sind, ihre Produktdaten offenzulegen und zu teilen.

Zentraler Datenhaushalt als Erfolgsfaktor

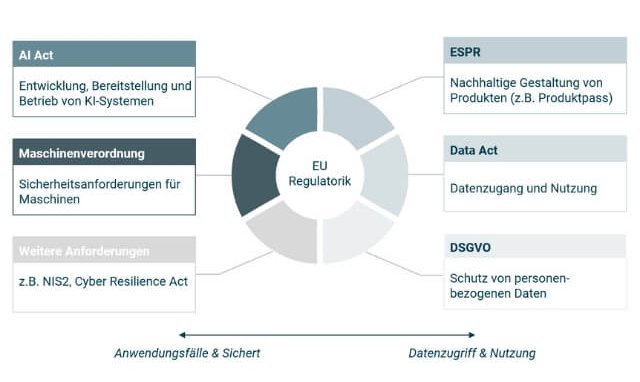

Ein zentraler und sauber strukturierter Datenhaushalt ist die Grundlage, um die Anforderungen aus den Regelwerken effizient umzusetzen. Alle vier Regelwerke basieren auf dem Prinzip, dass produkt- und nutzungsbezogene Daten zuverlässig erfasst, strukturiert, ausgewertet und zugänglich gemacht werden können. Ohne klare Datenstrukturen, einheitliche Formate und zuverlässige Datenqualität werden regulatorische Anforderungen nicht nur schwer erfüllbar, auch Innovationsfähigkeit, Automatisierung und nachhaltige Geschäftsmodelle geraten ins Stocken. Ein durchdachtes Datenmanagement ist daher kein technisches Detail, sondern eine strategische Notwendigkeit für die Industrie der Zukunft.